Prisoners

___

En Bref

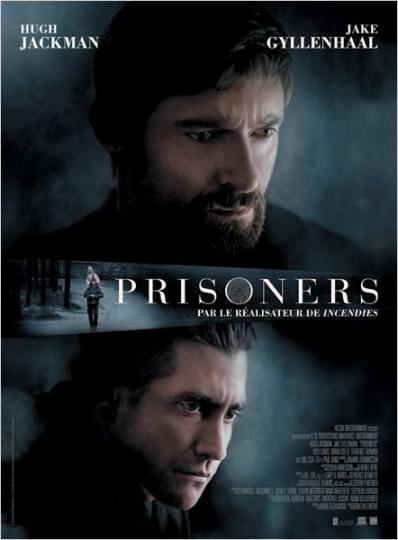

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les chances de retrouver les fillettes s’amenuisent…

Après Incendies, tragédie âpre et bouleversante nommée pour l’Oscar du meilleur film étranger, Denis Villeneuve explore à nouveau le cycle de la violence sous la forme d’un thriller psychologique dans Prisoners. Pour sa première réalisation américaine, le réalisateur québécois convoque ses thèmes de prédilection dans un scénario aux petits oignons, malgré le thème éculé, et tire les ficelles avec délicatesse et habileté afin de laisser toute latitude à ses personnages pour s’épanouir. C’est noir, alambiqué, torturé, tout ce qu’on aime, de loin l'un des meilleurs thrillers de l’année, sinon de la décennie…

Ces derniers temps, n’hésitons pas à le dire, on n’a pas été franchement gâté question thriller acérés signifiants. A quelques exceptions près (Zodiac, Reservoir Dogs…), il nous faut remonter jusqu’aux années 90 pour dénicher les pépites du genre : Seven, Basic Instinct, Usual Suspects, Le Silence des Agneaux… Il faut dire aussi que les ficelles du thriller ont depuis été fort usées par les innombrables séries télévisées sur le thème. Dans un tel paysage, Prisoners rend hommage aux polars 90’s en empruntant leur patine tout en insufflant un peu sang neuf et en prouvant qu’on n’a finalement pas fait complètement le tour du genre.

Après une brève introduction d’une dizaine de minutes insérant les deux familles autour d’un repas de Thanksgiving, on est rapidement happé par la tension et l’anxiété générées par le point de départ de l’intrigue, soit l’enlèvement des deux petites filles. On s’y attend, on voit les choses venir, mais l’ambiance prégnante et la patine particulière de l’esthétique rendent le moindre virage, la moindre maison ou le moindre véhicule suspicieux. La première bonne surprise de Prisonners, c’est son scénario, qui aurait très bien pu s’aventurer sur la pente particulièrement glissante du thriller basique avec un crime, une enquête policière soulevant quelques indices et une soif de vengeance. Mais ici, le scénariste Aaron Guzikowski (responsable du moyen Contrebande) a su se jouer de ces codes pour nouer un script intelligent, malicieux et terriblement mystérieux. En outre, il dote son écriture de plusieurs niveaux de lecture, plusieurs points de vue, plusieurs regards et trouve un équilibre entre l’inspecteur de police qui fait son boulot, le père dicté par l’adrénaline mais aussi un troisième angle, celui des suspects. La qualité d’écriture tient alors dans cette propension à ne pas réduire les enjeux à une intrigue à tiroirs lambda mais à développer ses personnages à partir d’une trame scénaristique qui sait s’effacer, pour mieux servir la dimension humaine.

Comme pour transcender le scénario, la mise en scène de Denis Villeneuve se joue de ces indices dissimulés ça et là pour les perdre un peu plus loin dans le récit, à coup de symboles, de cadavres suspects, de regards pleins de sens ; et donne ainsi toute son envergure à l’ensemble. Le réalisateur prend le temps pour explorer ses personnages et le poids de la tragédie qui vient imposer son cycle de violence. On le ressent aussi dans le soin apporté à l’esthétique et à l’ambiance de son métrage où l’hyper-réalisme côtoie des compositions presque mono-chromatiques glaçantes. Audacieuse, la mise en scène s’arrête sur l’insoutenable et impose un rythme à la fois hypnotisant et aérien qui nous fait oublier la durée importante du métrage. L’assurance formelle du réalisateur tient également dans sa capacité à ne pas jouer la surenchère et à ne pas se laisser prendre au piège par la pulsation bouillonnante de sa tension narrative. En plus de fournir une peinture très sombre de la famille américaine, Villeneuve dépeint l’impuissance d’une force policière face à des faits divers sordides où rien ne tombe tout cuit dans le bec. Il tient là aussi l’occasion de traiter quelques thèmes qui lui sont chers comme le fanatisme, la culpabilité ou la recherche de la vérité via l’enquête.

Mais Prisoners, c’est aussi et surtout ses comédiens. Le film offre (enfin) la possibilité à Hugh Jackman de donner un peu de sa tête et moins de ses muscles (camouflés sous trois tonnes de vêtements) et de nous bluffer par sa force dramatique. Le comédien transcende son personnage et périt à vue d’œil aussi bien psychologiquement que physiquement. Tour à tour navrant et effrayant, Jackman est vraisemblablement le casting rêvé pour ce rôle ambivalent. En face, on retrouve un Jake Gyllenhaal concerné qui nous propose une composition poignante dans un rôle assez proche de Robert Graysmith dans Zodiac de David Fincher.

Fort de ses fulgurances tant à l’image que dans le récit, Prisoners n’est pas pour autant une complète réussite. En effet, ça grince un peu lorsqu’arrive l’heure du dénouement, où Denis Villeneuve prend une voie hautement discutable en attribuant au coupable un prétexte plutôt bidon pour justifier de ses actes. Mais qu’importe, le réalisateur tient là un film coup de poing qui marque un premier pas de géant dans la production hollywoodienne en redistribuant les cartes d’un genre trop souvent bafoué.

Eve BROUSSE