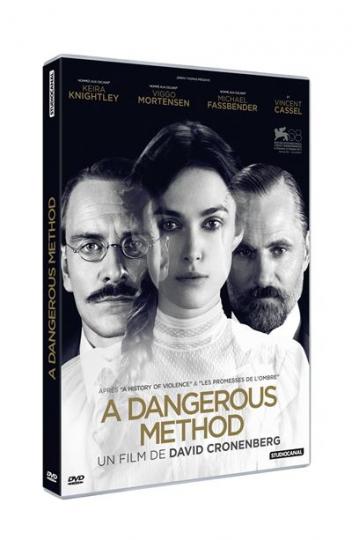

A Dangerous Méthod

___

En Bref

Qui connaît encore le nom de Sabina Spielrein ? Si la psychanalyse retient surtout le nom de Freud et de Jung, elle marque du sceau de l’oubli leur muse et consœur. Elle portera pourtant le message en Russie où elle donne naissance à tout un courant de la psychanalyse contemporaine. Le film s’ouvre sur un homme, Jung qui reçoit une nouvelle patiente atteinte d’hystérie. Peu à peu s’établit un dialogue à trois entre Freud, Jung et le cas de cette jeune femme qui les relie. Les huis clos s’ouvrent sur des séquences d’espace où la folie explose, devient animale. C’est aussi des lieux paisibles où le dialogue plonge sa force comme un couteau dans la chair, remise en cause, départ, voyage, retour, séparation. Le reste se déroule dans l’hôpital de Jung, le bureau de Freud, lieux sombres où l’éclairage en demi-teinte rappelle la lutte des ténèbres et de la lumière. Dernier espace, la chambre de Sabina, espace de transcendance ou sans doute s’élabore un troisième courant. Le film s’achève sur la séparation du trio, après s’être mutuellement influencés, avoir composé ensemble une première route, défriché un nouvel espace de l’esprit, où nous le verrons, le corps ne demeure pas absent. Vient le temps de la séparation, Freud creuse sa hantise, Jung mêle à sa recherche l’espace de la spiritualité du divin, et Sabina, reste un mystère.

A ma question avec vous un thème récurrent, il répond non. Pourtant, l’impact de l’esprit sur la chair, la chair en transformation, de Chromosome III à Videodrome, de La Mouche à Crash, marque la peau de ses personnages, en tout cas dans cette sphère diffuse qu’on appelle leur apparence. Il n’était pas étonnant qu’il se lance dans cette recherche de l’élaboration d’une méthode pour guérir notre esprit. D’ailleurs souvent celui-ci imprègne son questionnement, sa déroute dans notre chair. C’est du grand Cronenberg, l’image est soignée joue entre la demi-obscurité de l’homme tiraillé entre ombre et lumière et l’espace lumineux assez souvent proche de l’eau, lac ou océan.

Il faudrait peut-être y voir une autre symbolique de ce retour à l’espace aquatique de notre naissance, de l’origine du monde peut-être ? Il évite d’être trop bavard, de nous noyer dans un discours sans fin, au contraire chaque mot, chaque geste devient un élément important de la construction, du but final à atteindre. Nous assistons à la longue élaboration, de 1904 à l’aube de la Première Guerre mondiale, de la psychanalyse. Elle se déchaine devant nos yeux sans emportement, sans cri, mais dans la douleur , passions amoureuses, scientifiques, mentales de nos trois protagonistes, à la fois patients et médecins qui enfanteront les théories modernes.

Patrick Van Langhenhoven

Titre québécois : Une méthode dangereuse

Réalisation : David Cronenberg

Scénario : Christopher Hampton, d'après sa propre pièce, elle-même adaptée du roman A Most Dangerous Method de John Kerr (en)

Musique : Howard Shore

Montage : Ronald Sanders

Photographie : Peter Suschitzky

Décors : James McAteer

Costumes : Denise Cronenberg

Direction artistique : Anja Fromm, Nina Hirschberg, Kiko Francis Soeder et Sebastian Soukup

Production : Jeremy Thomas

Coproducteurs : Martin Katz, Marco Mehlitz et Karl Spoerri

Productrice associée : Tiana Alexandra-Silliphant

Producteurs délégués : Stephan Mallmann, Thomas Sterchi, Peter Watson et Matthias Zimmermann

Sociétés de production : RPC, Lago Film, Prospero Pictures, Astral Media, Canadian Film or Video Production Tax Credit, Corus Entertainment, Elbe Film, Millbrook Pictures, The Movie Network, Talking Cure Productions et Téléfilm Canada

Distribution : Entertainment One (Canada), Sony Pictures Classics (Etats-Unis), Mars Distribution (France), Lionsgate (Royaume-Uni)

Langues originales : anglais, allemand

Budget : 15 millions €

Genres : Drame biographique et historique

Durée : 93 minutes

Format : Couleur - 35 mm - 1.85:1 - Dolby Digital

Dates de sortie : 21 décembre 2011

dates sortie vidéo : 25 avril 2012 et 1 juin 2023

Distribution

Keira Knightley (VF : Sybille Tureau et VQ : Mélanie Laberge) : Sabina Spielrein

Michael Fassbender (VF : Stéphane Pouplard et VQ : Daniel Picard) : Carl Gustav Jung

Viggo Mortensen (VF : Gabriel Le Doze1 et VQ : Pierre Auger)2 : Sigmund Freud

Vincent Cassel (VF et VQ : lui-même) : Otto Gross

Sarah Gadon (VF : Chloé Berthier et VQ : Émilie Bibeau) : Emma Jung

André Hennicke (VQ : François Godin) : le professeur Eugen Bleuler

Katharina Palm : Martha Freud, la femme de Sigmund

Christian Serritiello : un officier

André Dietz : un officier de la police médicale

Andrea Magro : Jean-Martin Freud, le fils de Sigmund

Arndt Schwering Sohnrey : Sandor Ferenczi

Mignon Remé : la secrétaire de Jung

Mareike Carrière : l'infirmière chargée des repas

Franziska Arndt : l'infirmière chargée des bains