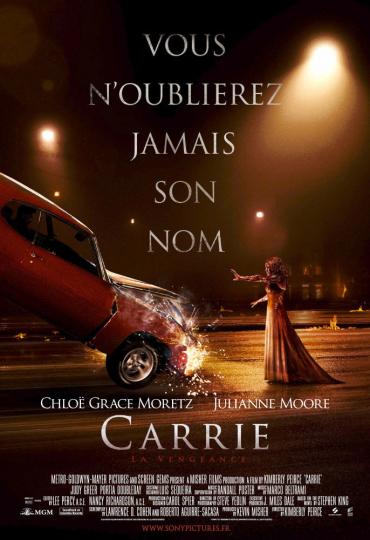

Carrie, la vengeance

___

En Bref

Trente sept ans après la première adaptation du best-seller de Stephen King par le génie Brian De Palma, la réalisatrice Kimberly Peirce (très discrète au cinéma depuis le très touchant Boys don't cry en 2005) ressuscite la jeune Carrieta White dans un remake contemporain.

Revenons d'abord sur la genèse de ce roman publié en 1974 et qui fit connaître Stephen King du grand public. Carrie, raconte l'histoire tragique de Carrieta White, une adolescente qui possède des pouvoirs de télékinésie. Mal dans sa peau, maltraitée par les élèves de son lycée et par sa mère, une fanatique religieuse, Carrie accomplie une vengeance sanglante lors du bal de son lycée. Le livre déclencha l'enthousiasme des lecteurs et des critiques du monde entier.

C'est tout naturellement que seulement deux ans après sa publication le roman est adapté au cinéma par le réalisateur Brian De Palma. Contrairement à certaines adaptations des romans de Stephen King qui feront débat, le célèbre Shining en tête de liste, le film Carrie, au bal du diable (1976) remporte lui aussi un grand succès notamment dû à la très belle interprétation de Sissy Spacek, qui incarne une Carrie à la fois touchante, fascinante et effrayante.

Trente sept ans après la première adaptation du best-seller de Stephen King par le génie Brian De Palma, la réalisatrice Kimberly Peirce (très discrète au cinéma depuis le très touchant Boys don't cry en 2005) ressuscite la jeune Carrieta White dans un remake contemporain.

Revenons d'abord sur la genèse de ce roman publié en 1974 et qui fit connaître Stephen King du grand public. Carrie, raconte l'histoire tragique de Carrieta White, une adolescente qui possède des pouvoirs de télékinésie. Mal dans sa peau, maltraitée par les élèves de son lycée et par sa mère, une fanatique religieuse, Carrie accomplie une vengeance sanglante lors du bal de son lycée. Le livre déclencha l'enthousiasme des lecteurs et des critiques du monde entier.

C'est tout naturellement que seulement deux ans après sa publication le roman est adapté au cinéma par le réalisateur Brian De Palma. Contrairement à certaines aux adaptations des romans de Stephen King qui feront débat, le célèbre Shining en tête de liste, le film Carrie, au bal du diable (1976) remporte lui aussi un grand succès notamment dû à la très belle interprétation de Sissy Spacek, qui incarne une Carrie à la fois touchante, fascinante et effrayante.

Difficile donc de s'attaquer à une œuvre telle que Carrie. Deux autres versions verront le jour : une suite en 1995 intitulée Carrie 2 : la haine et un remake destiné à la télévision en 2002. Deux flops qui ne feront que confirmer la qualité de la version proposée par De Palma.

La version de Kimberly Peirce aurait pu être prometteuse. La réalisatrice semble en effet légitime dans sa volonté de traiter à nouveau l'isolement et la dureté du monde adolescent comme elle le traita déjà dans Boys don't cry. On aurait également pu s'attendre à un regard neuf sur cette histoire qui n'avait été traitée jusqu'à présent uniquement que par des hommes.

Cependant, et ce malgré les maigres tentatives de Kimberly Peirce pour apporter du renouveau à cette histoire, Carrie : la vengeance ne parvient pas à s'extirper de la version de De Palma. Certes la réalisatrice a effectué des changements. Elle choisit de placer l'action à notre époque, ainsi la scène culte du lancé de serviettes hygiéniques se retrouve filmée avec des smartphones et Carrie se renseigne sur la télékinésie en partie grâce à des vidéos Youtube. Soit, mais cela ne suffit pas à faire un remake car après tout, la force de l'histoire tient beaucoup plus à la personnalité de Carrie et de sa mère plus qu'à l'environnement dans lequel elle évolue. Kimberly Peirce montre simplement à ceux qui en doutaient encore le côté intemporel de cette histoire.

Autre changement notable et qui concerne justement les personnages, la réalisatrice a choisi, contrairement à De Palma, d'accentuer et d'expliquer un peu plus la relation mère-fille. Le film démarre par une scène d'accouchement sordide où l'on découvre Margaret (Julianne Moore) la mère, liée par le sang à sa fille Carrie (Chloé Grace Moretz). Le film est ensuite ponctué par les conflits qui règnent entre Margaret et Carrie jusqu'à ce que peu à peu, la fille prenne le dessus sur sa mère en imposant ses choix grâce à ses pouvoirs surnaturels. Si cet aspect est intéressant, il rend néanmoins le personnage de la mère moins inquiétant que dans la version de De Palma. L'environnement de Carrie dans la version de 1976 est malsain, toujours sombre parce qu'éclairé uniquement de bougies et le cagibi dédiés aux prières et aux repentirs y est bien plus effrayant. En humanisant ses personnages, Kimberly Peirce perd un peu en horreur et en tension dramatique.

Malgré toute sa bonne volonté, la jeune Chloé Grace Moretz ne parvient pas à faire oublier l'étrange Sissy Spacek au physique si atypique. La version de Carrie interprétée par Chloé Grace Moretz a plus de personnalité et de force de caractère, elle utilise plus tôt ses dons de télékinésie pour se défendre même si elle reste vulnérable et profondément dépendante de sa mère. La réalisatrice a d'ailleurs préféré conserver la fin imaginée par De Palma que celle écrite par Stephen King (qui faisait revenir Carrie chez elle après le bal dans le seul but de tuer sa mère et non de chercher du réconfort auprès d'elle).

Bref, le problème majeur de cette version de Carrie est qu'elle manque clairement de personnalité, ce qui en fait quelque chose de lisse et de déjà vu. Certaines scènes sont quasiment reprises plan par plan et réplique par réplique de la version de 1976 et les changements apportés sont tellement peu nombreux qu'ils nous font nous demander l'intérêt qu'a eu la réalisatrice à faire ce film. Peut-être simplement celui de relancer sa carrière ?

La mise en scène est elle aussi très lisse et nous fait regretter l'originalité et les expérimentations de De Palma en termes d'images et de sons. Qui ne souvient pas des splits screen ensanglantés de la scène du bal, des ralentis et de l'étirement du temps juste avant le lâcher du sceau... tout cela contribuait à une tension dramatique forte qui a totalement disparu de cette version 2013. Ce remake est définitivement trop sage (plus de filles nues dans les vestiaires mais des filles en maillots de bains...) et trop propre pour faire honneur au maitre de l'horreur Stephen King.

Preuve une nouvelle fois que les effets spéciaux ne font pas tout et que le génie réside avant tout dans la volonté de raconter une histoire plutôt que dans la technique.

Sarah Lehu